乳製品や野菜をメインに食材の味わいを引き出す北イタリア料理

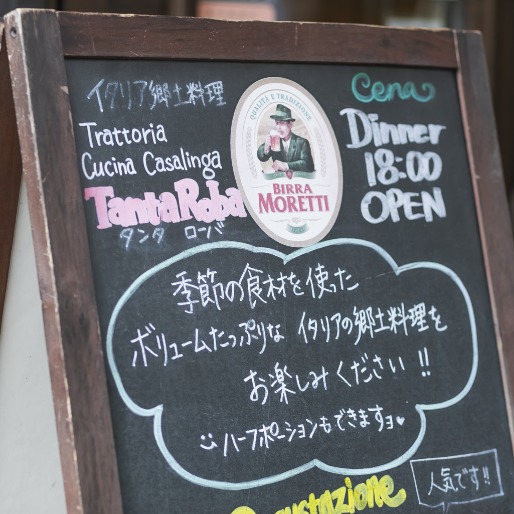

「タンタローバ」は、東京都文京区茗荷谷にあるカジュアルなイタリアンレストラン。1999年より続く老舗であり、気取らずに美味しい食事を楽しめるトラットリアとして地域の人々に愛され続けています。内装はイタリアの片田舎の食堂のような温かみのある雰囲気で、格子模様にタイル張りされた床が印象的です。

大人数のグループにも対応できるテーブル席に加え、オープンキッチンに立つシェフとの会話を楽しめるカウンター席や桜並木を望むテラス席があり、お一人様からカップル、友人・家族などのグループまで、さまざまなシーンに利用できます。

2010年にタンタローバのシェフに就任した林祐司さんは、北イタリアのリストランテやトラットリアで修業した経験を持ち、タンタローバでは北イタリアの郷土料理を中心に提供しています。

地産地消が当たり前のピエモンテ州では、乳製品や野菜をメインに、食材の美味しさをそのまま活かすことを基本にしています。林さんは日本各地の生産者を訪問し、直接話を聞いた上で旬の食材を集めて、現地の郷土料理の手法と掛け合わせることで本場の味わいを実現しています。また、ワインとのペアリングをより楽しんでもらえるようにイタリアのワイナリーを訪ね、生産者の想いを伝えられるよう厳選。入口近くの壁には、この25年の間にイタリアのワイナリーから訪れた醸造家たちのサインが所狭しと書かれています。

素材の美味しさを追求する林さんは、お米にもこだわり、鹿児島県から取り寄せた日本産米を使っています。ふっくらとした甘みともちもちとした粘り気がある日本のお米は、リゾットや詰め物料理をより美味しくしてくれる上、タルトやプリンなどのスイーツのつなぎとしても最適なのだそうです。

イタリア修業の経験から素材を活かす考え方が身についた

イタリアンの料理人を目指したのは、高校を卒業するとき、実家から独り立ちを迫られたことがきっかけです。サッカーが好きでイタリアのチームに興味を持ったことから、イタリア料理にも興味が芽生え、チャレンジしてみようと思いました。まずは大阪のトラットリアとリストランテで3年間の修業を積みましたが、「これが本物のイタリア料理なのかわからない。本場の味を知りたい」と考えるようになり、イタリアで修業することに。このとき、知人のシェフが紹介してくれたのが、北イタリア・ピエモンテ州のトラットリアだったのです。

ピエモンテ州の修業先は素朴な田舎町にあり、広い敷地内で育った野草なども食材として使っていました。朝は食材の準備として野草を摘むことから始まり、そうこうしているうちに卵やチーズなどを売り歩く行商人がやってくる。「今日入ったチーズはこれとこれ」とか「卵はこれしかない」とか、そんな話を聞きながらその場で使うものを選ぶんです。

食材ありき、素材ありきで料理を作ることがとても面白く、「これが人の営みの本来の姿ではないか」と思いました。素材に向き合い、いかに美味しく料理するのかを考える料理人としてのスタンスは、このときに身につきました。一期一会とも言える旬の食材の美味しさを最大限に引き出すのが料理人の技であり、自分の腕が問われるのだと思っています。

その後、トスカーナ州やヴェネト州を巡り研鑽を積み、渡伊から2年が経った頃に帰国。日本に戻ってからも修業を積み、2010年、老舗・タンタローバのシェフを引き継ぐことになりました。

日本各地の生産者から旬の素材を仕入れ、規格外の野菜も活かす

タンタローバのシェフを務めながら、2022年からポルシェ公認のガストロノミーレストラン「ザ・モメンタム・バイ・ポルシェ」の総料理長として監修を務めることになり、これを機に、日本の食材をもっと大事にしていこうと考えました。

それまではイタリアから食材を仕入れることも多くありましたが、ピエモンテ州の地産地消の考え方をスケールアップし、日本全体に広げていこう、と。

また、生産者から「規格外の野菜は出荷できず、捨てざるを得ない」という苦しい状況を聞くうちに、「とてももったいない」と感じ、自分にできることはないかと考えました。

イタリアの修業先では、食材を余すことなく使う「もったいない精神」を大切にしていました。トマトでも何でも、皮や茎や種の部分まで捨てずに最大限に使い切っていましたし、実際に食べてみると美味しいのです。僕はその教えに従い、余すことなく食材を使い切るよう工夫を重ねてきたので、「料理人としての腕を振るい、美味しく味わってもらいたい」と思いました。以来、規格外の食材を積極的に仕入れており、生産者の方々を支え、お客様との間をつないで盛り上げていくことを目指しています。

もったいない精神のもと、余ったお米をさまざまな料理に使う試みもしています。日本のお米は冷めても美味しいので、平たくして焼いたお米の煎餅で料理を飾り、華やかな見た目とカリッとした食感を楽しんでいただくこともあります。

当店の「自家製手打ち麺・タヤリンのフレッシュトマト・ソース」には、ホールトマトではなく、旬の恵みがたっぷりと詰まった規格外のフレッシュトマトを使用しています。タヤリンとは卵黄のみで練り上げた黄色い麺のことで、卵や乳製品をよく使うピエモンテ州ならではの郷土料理です。フレッシュなトマトの皮や種まで余すことなく使って煮詰めたソースを絡め、削ったパルミジャーノチーズを振りかけて仕上げました。コシが強く歯切れの良い自家製の麺の食感と、旬のトマトの爽やかな味わいを楽しんでいただけます。

噛めば噛むほど旨みが広がる日本産のお米。

自然な甘み・とろみが北イタリア料理の味わいを引き立てる

日本のお米は、圧倒的に甘く、噛めば噛むほど旨みを感じられます。湧水に恵まれているため、各地によって水の味わいも違いますし、特に山が近い地域ではさまざまな栄養素が湧水に溶け込み、さらに美味しさが乗ってくるように感じています。海外のお米は硬水で育っていることがほとんどではないかと思いますが、日本は軟水の国です。軟水で育ち、軟水で炊き上げた日本のお米は、ふっくらもちもちとして、柔らかな甘みがあるのです。

また、イタリア料理のメニューにおいても、日本のお米はとても活躍してくれます。イタリアのお米は水分が少なくパサパサとしているため、とろみをつけたい料理には向かず、コーンスターチを入れることもある。一方、日本のお米を使う場合は、自然な甘みととろみがつくため、旨みそのものがさらに広がっていくのです。

当店の名物である「アニョロッティ・デル・プリン」は、ピエモンテ州の郷土料理でラビオリの一種。「もったいない精神」を大切にし、煮込んだ塊肉の端材にチーズのリゾットを使用しています。リゾットに使っているお米は、鹿児島県の生産者の方から取り寄せている「和(なごみ)米」で、乾燥・熟成に向いている品種で、1〜2年ほど寝かせて旨みを増したものを仕入れています。イタリア産米の場合は、コクやとろみを出すためにミルクで炊くなどのひと工夫が必要ですが、日本産米はそのまま使うだけでトロリと滑らかな舌触りになり、旨みを増してくれるのです。

味覚に優れた醸造家にも日本のお米は評判。

グルテンフリーで、生ハムなどの食材との相性も良い

実は、僕はお米が大好きで、イタリアンのシェフでありながら、スタッフと一緒に食べる賄いには必ずお米を使っています。お米は日本人にとって欠かせない主食であり、美味しい上に腹持ちが良く、活力の源になってくれます。

また、当店に来店いただく海外のお客様の中には、グルテンフリーの食事を求める方もいらっしゃるので、そうしたときにも重宝しています。それに、味覚に優れた醸造家の方々にも日本のお米は評判がいい。僕は、イタリアから醸造家を招聘してイベントを開催するとき、特別メニューとして「生ハム寿司」を提供することもあります。炊き立てのお米の美味しさを味わっていただくために、あえて生ハムを載せただけのシンプルなものをお出ししていますが、皆さん、「日本のお米は本当に美味しい」と感心されていますね。

これまで日本各地の生産者の方を訪ね歩くうちに、北から南までさまざまな地域のお米を味わってきましたが、それぞれ違う美味しさがあることを実感しています。お米の味わいには、水が大きく影響するので水にこだわることで、より美味しくお米が炊けると考えています。また、産地に近い水質のものを使って、そのお米本来の味わいをより引き出すこともできます。ただし、お米を炊くときには、しっかりと洗って臭みを取り、適度に吸水させることが大事ですね。

もっと手軽に楽しみたい場合は、パックごはんもおすすめです。さまざまな産地のものが登場しているので、食べ比べてみるのも面白いかもしれません。お米そのものの違いを味わうこともできますし、さまざまな食材との相性がいいので、お米に載せて掛け合わせを楽しむこともできる。自分の好みの味わいを探す楽しさをぜひ体験していただければと思います。

Recommended dish

Agnolotti del Plin アニョロッティ・デル・プリン

ピエモンテ州の郷土料理である「アニョロッティ・デル・プリン」は、ラビオリの一種。両端を指で摘んで閉じる独特の形状で、煮込んだ肉とリゾットを詰め物としている。リゾットに使用しているお米は、鹿児島の生産者から取り寄せた「和(なごみ)米」で、リゾットに最適とされているイタリア産米のカルナローリという品種にやや近いが、日本のお米ならではの自然な甘みととろみで、乳製品と肉の風味を引き立てている。