どのようなきっかけでシェフを目指されたのでしょうか?

実家が料理屋なんですが、父が料理人で、母もそこで働いていました。店の上に住んでいたので、生まれた時から料理に囲まれて生活してきた感じですね。父の料理が美味しくて、自分も料理人になろうと思いました。

専門学校卒業後になだ万に入り、料理人としてスタートを切った時、最初にお世話になった先輩が今の職場「なだ万 アイランドシャングリ・ラ 香港」の初代料理長でした。その方の下では15年間勉強させていただきました。自分をプロの料理人として育ててくれた恩師のお店で同じく料理長として働くことになったわけです。感慨深いですね。

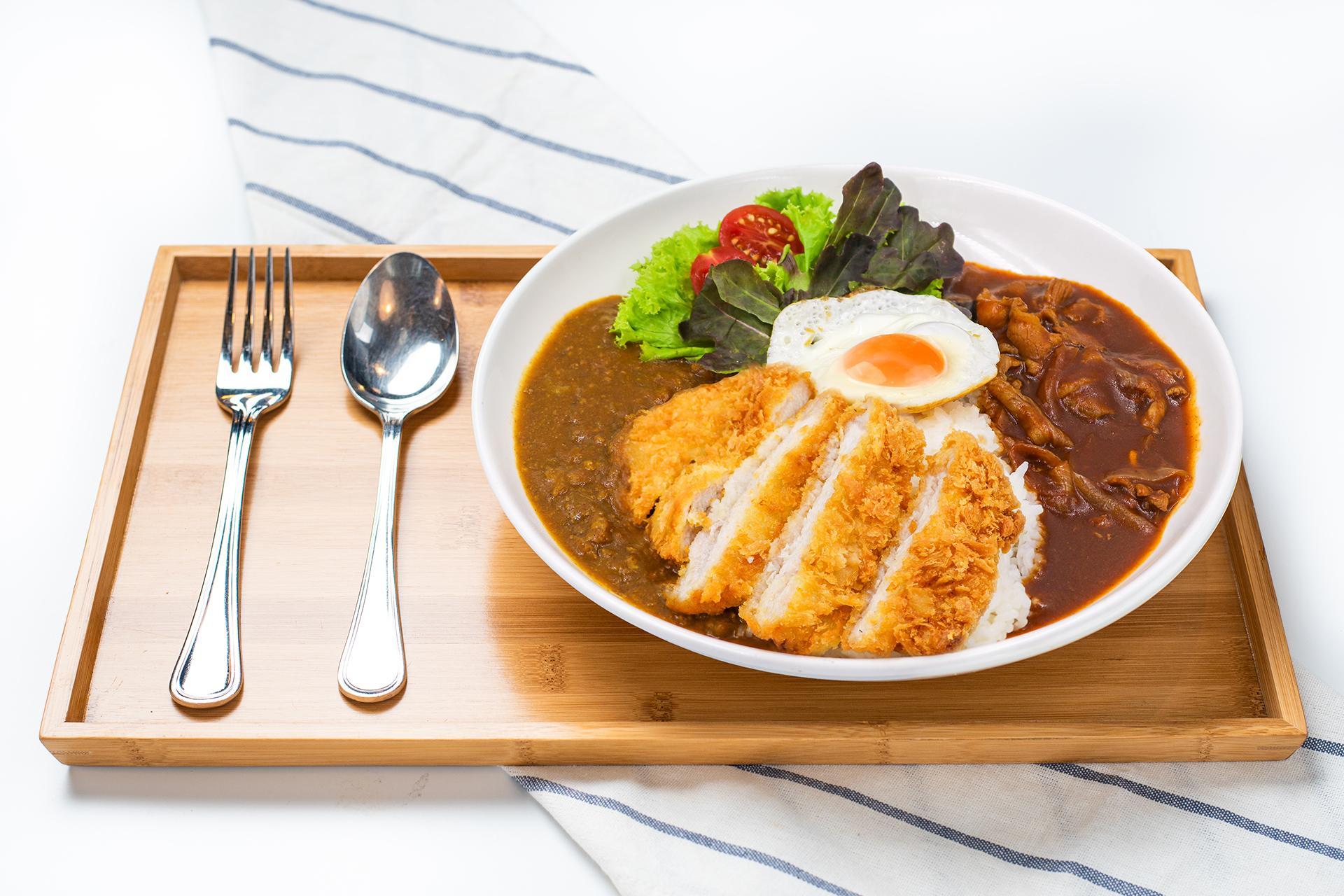

香港で「これぞ和食」を求めるお客様のために日本米を

お店で使用している日本米について教えてください。

山形県産の「夢ごこち」を使っています。冷めても美味しくて、粘り気、色つや、甘みを兼ね備えています。この「夢ごこち」は生産者の方が、お米を作る前の土壌づくりにまで力を入れているんです。土壌に海藻のエキスやはちみつを加えて、苗を植える前に3、4年の時間をかけ、丁寧に米作りをされています。

「夢ごこち」とは別に、寿司や鉄板料理用には「あきだわら」を使っています。こちらはパラパラとした仕上がりになる、粘り気が少ないお米です。どちらも、いろいろなお米を試し、最も合うものを選びました。

なだ万にいらっしゃるお客様は西洋の方や香港の方が中心で、日本人は2割ほどです。ホテルがある金鐘というエリアは金融街ですので、昼は金融関連企業に勤める方のランチ、夜は商談や接待などに利用していただいています。そういったお客様は、いわゆる「これぞ和食」といった正統派の和食を求めて来られます。舌が肥えたお客様に対して美味しいものを提供するのは当然ですが、同時に安心・安全でなくてはいけません。そうすると必然的に日本産米という選択肢になります。うちは生産者さんと直接やりとりをしていますので、出どころが確かな食材だけを提供していると確信が持てるのもよいですね。

香港のお米文化と日本のお米文化、どんな違いがありますか?

香港でもお米を使った料理は多いですが、やはり日本のお米の食べ方とは違うなと感じます。例えば、当ホテルには2軒のチャイニーズを含むレストラン・カフェが7店舗あるんですが、ごはんを炊けるお釜があるのはなだ万だけです。

チャイニーズレストランではお釜を使わずにスチーマーでお米を小1時間蒸して調理するんです。そうすると、パラパラした食感で粘り気の少ないごはんが出来上がります。香港の方はこのような食感のごはんを好むようです。

また、白米はあまり召し上がらないようで、炒めてチャーハンのようにした、パラパラのごはんに具材を載せたり、味の濃いおかずを合わせたりしますね。ごはん単体の味を楽しむよりも、おかずとワンセットで味わっているのではないでしょうか。おにぎりにしても、香港の方が好きな具材は明太子や、白米ではなく焼きおにぎりというように、しっかりとした濃い味を好まれるようです。

また、香港の方は冷めたものをあまり召し上がらないようですね。私たち日本人は「冷めても美味しいごはん」を求めるんですが、香港の方は冷えたなら温め直す、あるいはお粥など別の料理にして食べられます。

日本米の味を最大限に引き出す、小さなこだわりの積み重ね

日本米を提供するにあたっての工夫や、こだわっている点はありますか ?

お水にこだわったこともありましたが、米の洗い方や、浸水時間、水を切って上げておく時間に気を遣ったほうが味に差が出ると考えています。洗い足りないとぬかのにおいが残りますし、洗いすぎてもボロボロになってしまう。新米だったり古米だったり、お米の状態によっても吸わせる水の量が異なるので、新米が出ると何度か試しに炊いてみて、それぞれの手順に必要な時間を調整します。

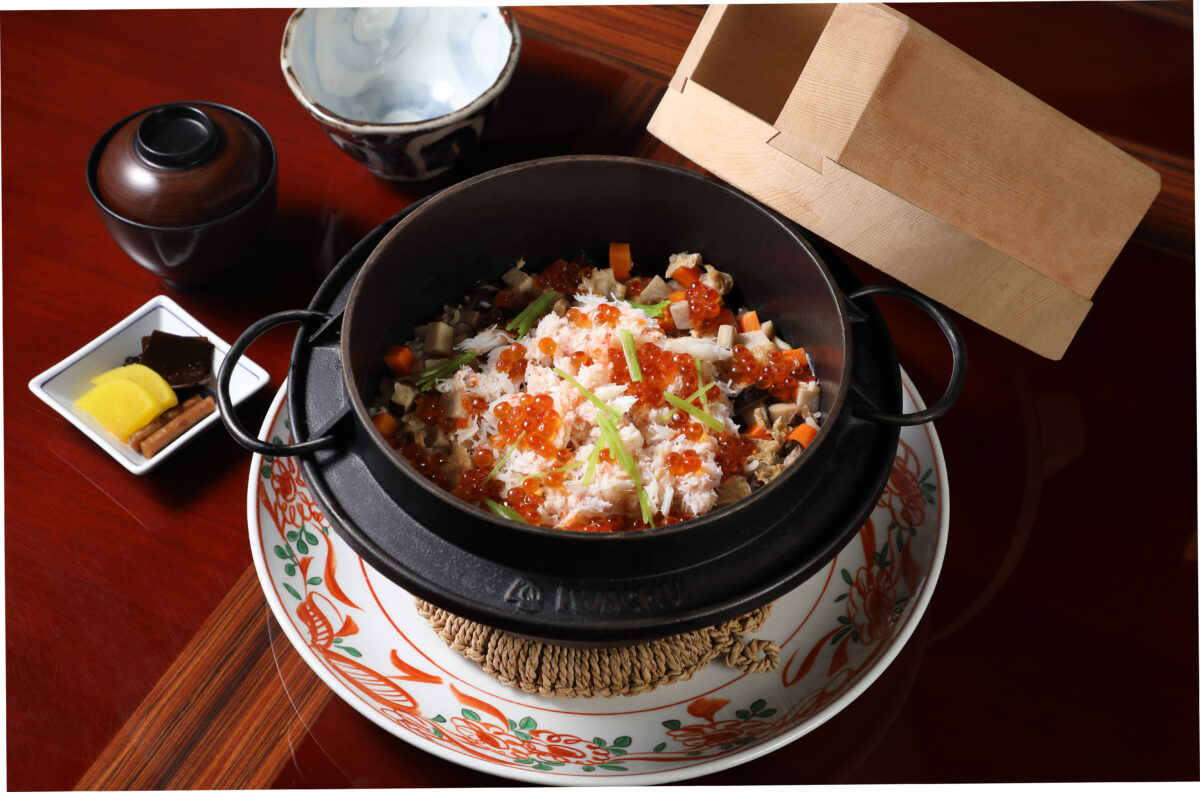

釜めしについては、月ごとに季節の食材を使ったメニューをご提供しています。今回は蟹と冬野菜の釜炊きごはんを用意しました。お米は山形県産の夢ごこちです。

お米の準備や火加減は、釜めしもおにぎりも同じです。釜めしの場合はあらかじめ出汁で炊いた具材を合わせ、最後に10秒だけ強火にしてお焦げを付ける。そこが異なります。お焦げを付けた後は火を止めて、10分ほど蒸らしてからお客様の前にお持ちして釜の中を見ていただいた後、混ぜ合わせます。このタイミングでベストの状態のごはんを食べていただけるよう、時間を逆算して調理する必要があり、それには鉄鍋が最適です。うちでは岩手の鉄鍋を使っていますが、この鉄鍋は長時間保温でき、しっかり蒸らせる上に冷めにくいという素晴らしい特性を持ち、おまけにタイミングが計りやすいです。土鍋、銅鍋、鉄鍋をじっくり比較検討した結果、今では夜に提供するご飯はすべてこの鉄鍋でお出しするようになりました。

それから、ごはんのパートナーである海苔は、生産者の方にお願いしてオーダーメイドで作ってもらっています。おにぎりなど、炊き立てごはんと共に海苔を出す際に蒸気を吸ってしんなりしてしまうのを防げるよう、通常より厚めに作ってもらっています。そうすることで、多少の湿気ではしんなりせず、ホカホカごはんにパリッとした海苔を味わえるおにぎりを召し上がっていただけます。また、(海苔の制作過程においては)海藻の刻みを細かくして、蒸気を吸ってしまった海苔でも噛み切りやすくしています。過去に一度、湿気を吸った海苔が噛み切れないと苦情をいただいたことがあります。これを解決しようと生産者の方々と試行錯誤して、たどり着いた解決法です。

お米の管理方法についてはどのようにされていますか?

精米所で完璧な状態で保管され、精米してもらった、ベストな状態のお米が店に毎日届きます。お店で保管するのは精米所がお休みの日曜日だけ。お米に限らず、香港では日本の食材は何でもそろいますし、パートナー企業の方々がしっかりサポートしてくれるので、やりやすい環境が整っています。

今後の展望をお聞かせください

既にやっている試みですが、生産者の方との直接の交流をもっと増やしたいと考えています。お米を含め、さまざまな食材の生産地を訪れ、現場を見て、生産者の方と顔を合わせて、彼らのストーリーを伺い、それをお客様に対して発信して、という流れを作りたいですね。地方と直接やりとりをすることには、食材を仕入れるスピードが速くなるというメリットがありますが、地元でしか入手できない食材に出会えるという点も大きな魅力です。これまでに見たことのない魅力的な食材が、日本にはまだまだ眠っていると思います。つい先日も、鹿児島で新しい食材との出会いがありました。もう一つのメリットは、生産者の声を直接お客様に伝えることで、食材ひいてはお料理の魅力を何倍も強く伝えられるようになる点。私の料理人としてのこだわりだけでなく、生産者の方のこだわりを伝えたいです。日本料理には日本の素晴らしい「ものづくり」の精神が反映されている、私はそう考えています。

老舗のベテランシェフである小山料理長。最高の日本米を提供するためのこだわりの積み重ねに驚かされました。そして、現状に甘んずることなく、今よりも質の高い食材を求めて生産地を訪れ、生産者の方々と共同で問題を解決したり、新たな食材の発見に取り組んだりと、常に進化し、改良を続けようという情熱を感じました。お米は日本米の選択肢しかない、と言い切る料理長。「日本人のモノづくりの精神がある限り、それは変わらないですよ」と語っておられました。

なだ万の企業理念は「老舗はいつも新しい」。伝統的な料理を守りつつ、常に新鮮さを追い求めるという思いが込められた言葉です。日本米を使い続けると同時に、新たな食材や美味しさへの工夫を続ける小山料理長の姿勢は、まさになだ万の理念を体現しています。日本米は、なくてはならない老舗のこだわりの具現化だと感じました。

ごはんを炊くコツ

お米はとぎ方が大事。水が濁らなくなった時がやめ時です。また、お米に余分な水を吸わせないよう、洗い上げたら一度水をしっかり切ることも重要です。

美味しく食べるコツ

おにぎりを握る際、濃いめの食塩水を手に付けて握れば、ほんのりとした塩味をむらなく表面に付けられますよ。個人的には、具材は多めのほうが美味しいと思います。